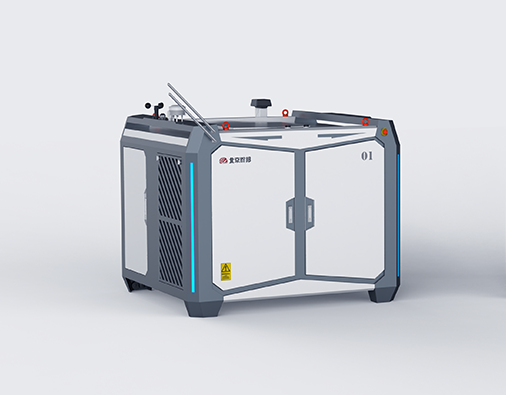

智能硬件结构设计:融合创新与功能的艺术

在科技日新月异的今天,智能硬件已成为连接物理世界与数字世界的桥梁。智能硬件的结构设计,作为这一领域的基础支撑,不仅关乎产品的功能实现,更是技术与美学的深度融合。它要求设计师在有限的物理空间内,巧妙布局电子元件、传感器、处理器等核心部件,确保结构强度、散热效率及用户体验,这是一场对创新能力的极致考验。

从概念到实物的转化:结构设计的关键步骤

智能硬件的结构设计始于对用户需求和市场趋势的深入理解。设计师需明确产品定位,比如是面向家庭的智能音箱,还是应用于工业领域的远程监控设备。随后,通过三维建模软件进行初步设计,模拟不同部件的装配关系,优化内部结构布局。此阶段,对材料的选择尤为关键,既要满足强度要求,又要考虑轻量化、环保及成本效益。模块化设计成为趋势,它便于后期维护升级,提高了产品的灵活性和生命周期。

工业设计:赋予智能硬件灵魂

如果说结构设计是智能硬件的骨架,那么工业设计则是其血肉与灵魂。工业设计不仅仅关乎外观美学,更重要的是通过人机交互界面的优化、材质的选择与表面处理、色彩搭配等手段,提升产品的整体质感和用户体验。例如,采用圆润无锐角的形态设计,不仅符合人体工程学,减少意外伤害,还能传达出友好、亲和的产品形象。智能交互界面的简洁直观,能够显著降低用户的学习成本,增强产品的市场竞争力。

环境与可持续性考量

在智能硬件的结构与工业设计中,环境与可持续性已成为不可忽视的因素。设计师需考虑产品的整个生命周期,从原材料获取、生产制造、使用维护到最终回收处理,力求每个环节都能减少对环境的负面影响。例如,选用可回收材料,设计易于拆解的结构,以及通过高效的能源管理系统降低能耗。智能化本身也为环保提供了可能,如通过数据分析优化设备运行,减少不必要的能源浪费。

未来展望:智能化与个性化的双重驱动

随着人工智能、物联网技术的不断进步,智能硬件的结构设计与工业设计将更加注重智能化与个性化的融合。未来的智能硬件将拥有更强的自我学习能力,能够根据用户的习惯和需求自动调整工作模式,甚至参与到家庭或工作环境的智能管理中。定制化服务将成为常态,用户可以根据个人喜好选择外观样式、功能模块,甚至参与到设计过程中,实现真正的“为我所造”。这种趋势要求设计师不仅要具备扎实的技术功底,还要拥有敏锐的市场洞察力和创新思维,不断推动智能硬件向更加智能、环保、个性化的方向发展。

综上所述,智能硬件的结构设计与工业设计是一个涉及多学科交叉的复杂过程,它要求设计师在技术与艺术的交织中寻求平衡,创造出既实用又美观,且符合未来发展趋势的智能产品。

2024-03-03

2024-03-03

80

80