工业机器人机械设计的创新路径

在智能制造的浪潮中,工业机器人作为自动化生产线的核心组件,其机械设计不仅关乎生产效率与质量,更是推动产业升级的关键。随着技术的不断进步,工业机器人的机械设计正逐步迈向高精度、高灵活性与高可靠性的新境界。本文旨在探讨工业机器人机械设计的创新路径,从结构优化、材料革新到智能集成,揭示如何通过设计创新提升机器人的综合性能。

结构优化:提升灵活性与负载能力

传统工业机器人往往采用固定的串联或并联结构,虽然在一定程度上满足了自动化生产的需求,但在面对复杂多变的作业环境时显得力不从心。近年来,通过引入模块化设计理念,设计师们能够根据不同应用场景快速组合或调整机器人结构,实现高度的灵活性与定制化服务。采用轻质高强度材料,如碳纤维复合材料,不仅减轻了机器人自重,还显著提高了其负载能力和运动精度,为高效作业奠定了坚实基础。

材料革新:强化耐用性与环境适应性

材料的选择直接关系到工业机器人的耐用性和环境适应性。传统的金属材料虽具备良好的机械性能,但在腐蚀性或高温环境下易受损。因此,新型耐蚀合金、高温陶瓷以及高性能塑料等材料的研发与应用,为工业机器人提供了更为广阔的应用空间。这些新材料不仅能够有效抵抗恶劣环境对机器人本体的侵蚀,还能通过优化热传导性能,确保机器人在长时间高负荷运转下的稳定性与安全性。

智能集成:融合感知与控制技术

工业机器人的未来趋势在于更深层次的智能化集成。通过将先进的传感器技术、机器视觉、人工智能算法与机械设计紧密结合,机器人能够实现对作业环境的精准感知与智能决策。例如,集成力觉传感器的机器人能够在接触工件时自动调节力度,避免损伤;而利用深度学习优化运动控制算法,则能进一步提升机器人的路径规划与轨迹跟踪能力,确保作业的高效与精准。这种智能集成不仅增强了机器人的自主性,也为实现真正意义上的“无人化工厂”铺平了道路。

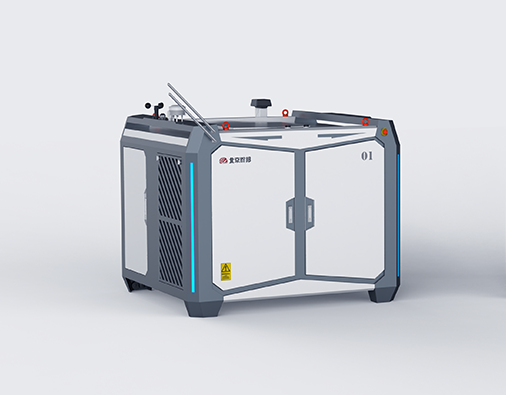

工业外观设计:功能性与美学的融合

在追求技术革新的,工业机器人的外观设计同样不容忽视。优秀的工业设计不仅关乎机器人的美观度,更是对其功能性的直观体现。设计师们通过流线型的外观、色彩搭配以及人机工程学原理的应用,使机器人既符合生产线的实际需求,又展现出科技与艺术的和谐统一。考虑到机器人可能在不同行业、不同文化背景下应用,设计时应注重国际化与包容性,确保产品在全球范围内都能得到良好的接受与认可。

面向未来的设计展望

综上所述,工业机器人机械设计与工业外观设计的创新,是推动智能制造高质量发展的关键。随着材料科学、信息技术以及人工智能等领域的持续突破,未来的工业机器人将更加智能、灵活、耐用且美观。设计师们需紧跟技术前沿,不断探索设计的新边界,以设计驱动技术创新,共同绘制智能制造的美好蓝图。

2024-03-03

2024-03-03

80

80