医疗器械结构设计:创新与功能性的双重追求

在医疗科技日新月异的今天,医疗器械作为诊断、治疗及康复过程中不可或缺的工具,其结构设计不仅是技术实力的体现,更是对患者安全与治疗效果的保障。医疗器械的结构设计,相较于一般产品,面临着更为严格的法规要求、复杂的使用环境以及高度个性化的需求,这要求设计师在创新性与功能性之间找到完美的平衡点。

法规遵循与安全性设计

医疗器械的结构设计必须严格遵守国内外相关法规,如中国的《医疗器械监督管理条例》及欧盟的MDD/MDR指令等。这意味着在设计初期,就需要对材料的生物相容性、电气安全、辐射防护等方面进行详尽的评估与规划。例如,采用医用级不锈钢或钛合金作为主体材料,不仅因其良好的耐腐蚀性和强度,更在于它们经过长期验证的生物安全性。设计中还需融入易于清洁与消毒的结构特征,减少交叉感染的风险,确保每一次使用都能达到最高的卫生标准。

人体工学与用户体验

医疗器械的使用者不仅包括医护人员,也直接关联到患者。因此,人体工学原理的应用至关重要。设计师需深入理解目标用户群体的操作习惯、力量分布及视觉感知,设计出既符合人体自然动作流程,又能减轻长时间操作带来的疲劳感的产品。例如,手术器械的手柄设计需考虑握持舒适度与精准操控性,而便携式医疗设备则需注重轻量化与便携性,确保在不同医疗场景下均能高效使用。通过用户反馈循环,不断优化产品界面与操作流程,提升整体的用户体验。

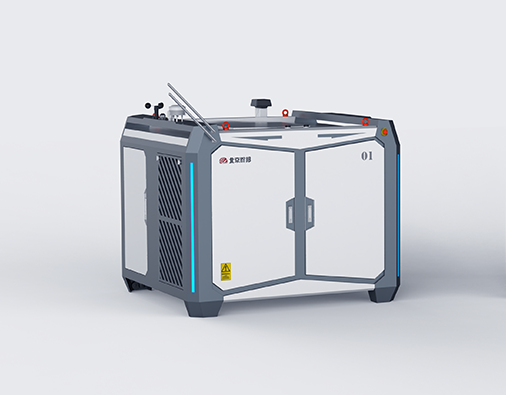

模块化与可扩展性设计

面对快速迭代的医疗技术与不断变化的临床需求,模块化设计成为提升医疗器械灵活性与延长产品生命周期的有效策略。通过将复杂系统分解为多个独立但相互兼容的模块,设计师可以更容易地进行升级换代或功能扩展,而无需完全更换整个设备。这种设计思路不仅降低了维护成本,还促进了技术创新的快速应用。例如,多功能监护仪通过模块化设计,可以灵活增加血氧、心电图、血压监测等功能模块,满足不同科室的具体需求。

智能化与互联性探索

随着物联网、大数据、人工智能等技术的飞速发展,医疗器械正逐步向智能化、互联化方向迈进。结构设计需考虑如何有效集成传感器、处理器、通信模块等智能组件,保证数据的准确性、传输的安全性与隐私保护。例如,智能穿戴设备通过精密的传感器布局与低功耗设计,实现了对用户生理指标的实时监测与远程管理,为远程医疗、慢性病管理等领域带来了革命性的变化。结合云计算与AI算法,医疗器械还能提供个性化的诊疗建议,进一步提升医疗服务的效率与质量。

面向未来的设计挑战

综上所述,医疗器械的结构设计是一个集法规遵循、人体工学、模块化、智能化于一体的复杂系统工程。面对日益增长的医疗需求与技术创新,设计师需持续探索,不仅要保证产品的安全有效,更要注重用户体验的持续优化与技术创新的前瞻布局。未来,随着材料科学、生物技术与信息技术的深度融合,医疗器械的结构设计将更加侧重于个性化、精准化与智能化,为构建更加高效、安全的医疗体系贡献力量。

2024-03-03

2024-03-03

80

80